Habitats troglodytes

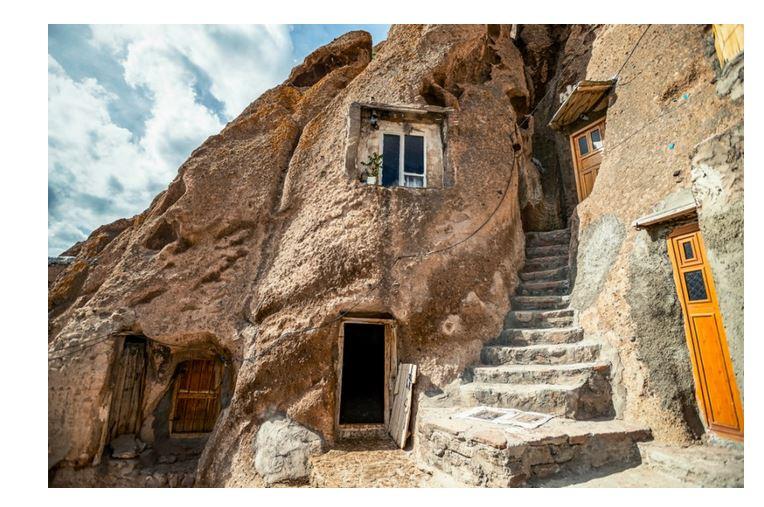

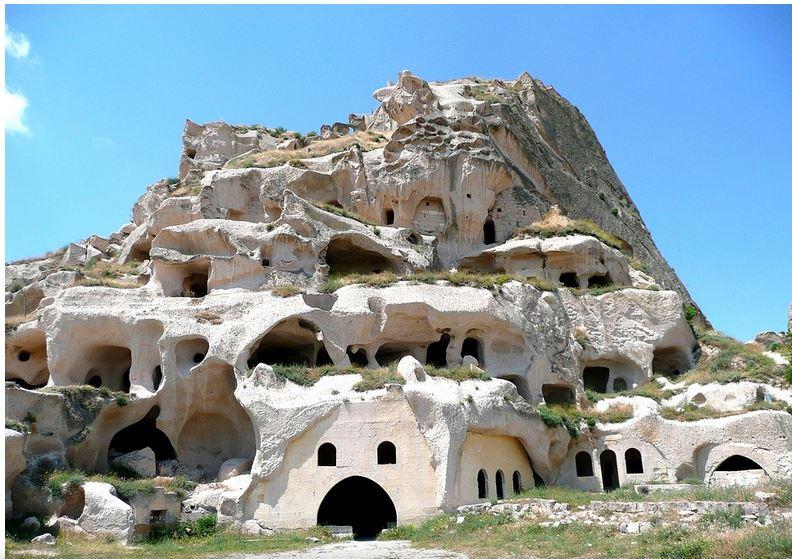

Les premiers troglodytes sont vraisemblablement apparus vers la fin de l’ère néolithique, avec les débuts de la métallurgie et l’apparition d’un mode de vie sédentaire. Sous toutes les latitudes, à toutes les périodes, les hommes ont “fait leur trou” pour y vivre et y travailler. Aujourd’hui encore, des millions de personnes vivent sous terre, de plein gré ou poussées par des contraintes économiques. On les trouve notamment en Chine, au Japon, en Tunisie (Matmata) et en Turquie (Cappadoce).

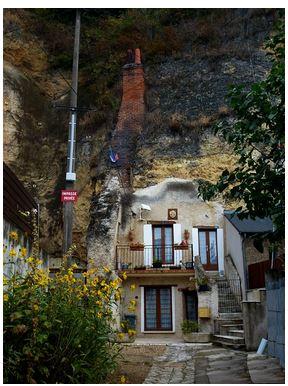

En France, dans le Sud-Saumurois, on assiste depuis une trentaine d’années à un regain d’intérêt pour le troglodytisme. En plus des anciennes carrières d’extraction du tuffeau ou du falun devenues aujourd’hui des champignonnières ou des caves vinicoles, des maisons enterrées ou “caves demeurantes” ont commencé à revivre comme résidences secondaires ou même principales.

Paradoxalement, alors que les habitants troglodytes des années 1930-40 auraient tout fait pour sortir de leur “trou à rats”, les nouveaux “troglos” trouvent à ce type d’habitat toutes les vertus et de nombreux avantages : coût d’achat modique, fiscalité assez floue, qualité d’isolation thermique, proximité de la nature, priorité à l’imagination pour créer et développer cette “architecture sans architecte”, facilité de construction (il suffit de prendre la pioche et la pelle pour agrandir une pièce ou creuser un rangement supplémentaire et si l’on tombe malencontreusement chez le voisin, il suffit de reboucher le trou!).

Paradoxalement, alors que les habitants troglodytes des années 1930-40 auraient tout fait pour sortir de leur “trou à rats”, les nouveaux “troglos” trouvent à ce type d’habitat toutes les vertus et de nombreux avantages : coût d’achat modique, fiscalité assez floue, qualité d’isolation thermique, proximité de la nature, priorité à l’imagination pour créer et développer cette “architecture sans architecte”, facilité de construction (il suffit de prendre la pioche et la pelle pour agrandir une pièce ou creuser un rangement supplémentaire et si l’on tombe malencontreusement chez le voisin, il suffit de reboucher le trou!).

Qui plus est, la technique a son mot à dire. Un habitat troglodytique n’est pas nécessairement humide, sombre, peuplé de chauves-souris ou autres intrus terrifiants. Il ne risque pas non plus de s’effondrer au moindre éternuement, quand bien même une faille verticale ou horizontale dans la roche surplomberait pile poil votre lit !

La construction d’habitat troglodytique

Contrairement aux techniques habituelles de construction de maison, l’habitat troglodytique est construit “en négatif”. Plus besoin de bois, de pierres, d’ardoises, de tuiles, de chaume ou des autres matériaux traditionnels. La construction progresse au fur et à mesure que le vide est créé, par suppression de la matière, au gré des besoins en place et en aménagements intérieurs.

Quant au confort d’une maison troglodytique, il ne pose aujourd’hui aucun problème majeur particulier. L’installation d’une ventilation mécanique contrôlée et d’un chauffage d’appoint par le sol, en complément des autres aménagements indispensables (eau courante, évacuation des eaux usées…), crée des conditions de vie on ne peut plus acceptables. Même la lumière naturelle est totalement intégrée dans la mesure où les espaces régulièrement habités ont une ouverture sur l’extérieur.

La différence commence avec l’abandon de la ligne droite. Il n’est pas deux habitats troglodytes semblables, car les volumes sont créés au gré des besoins et de l’imagination des habitants. Mais, commente avec une évidente délectation Bruno Duquoc, «quel plaisir d’abandonner, au moins momentanément, la règle et l’équerre!».